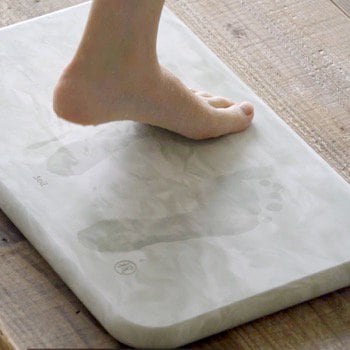

【予約】soil|バスマット 梶 かき落とし【ラッピング不可】

型番:JIS-B403WH

¥16,500

165pt

数量

- 5,500円(税込)以上は国内送料当社負担

24時までのご注文で翌営業日出荷

ギフトラッピングは翌々営業日出荷

※土日・祝日は休業日

※メーカー取り寄せ商品の場合は3~5営業日出荷

※予約商品は別途ご連絡します

※こちらの商品は、お届けまでに約3週間前後頂き、ラッピング対応が不可となっております。 ※KONCENT web shop 限定カラーになります。実店舗では、販売しておりません。 |

|

| 製品サイズ | 約W300×D500×H30mm |

|---|---|

| 製品重量 | 約6kg |

| 対荷重 | 約80kg |

| 材質 | 秋田県産珪藻土 |

| 原産国 | 日本 |

| 備考 | ※手作りの為、模様はひとつひとつ異なります。 ※模様をお選びいただくことはできません。 |

| ブランド | soil (ソイル) |

|

|

|

|

こちらもおすすめ

-

¥19,800

-

¥12,100

-

¥9,900

-

¥11,000

-

¥16,500

-

¥22,000

-

¥7,480

-

¥10,450

BATH MAT kaji

BATH MAT kaji